自然毒(カビ毒・貝毒など)

アフラトキシンにおける分析事例

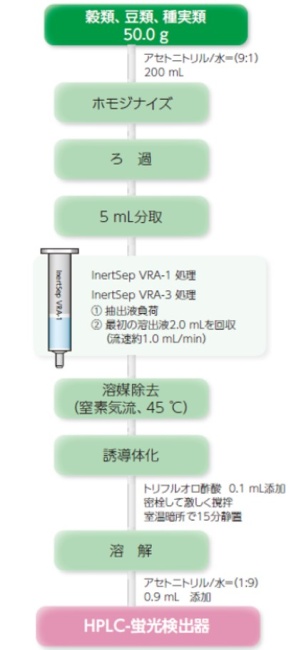

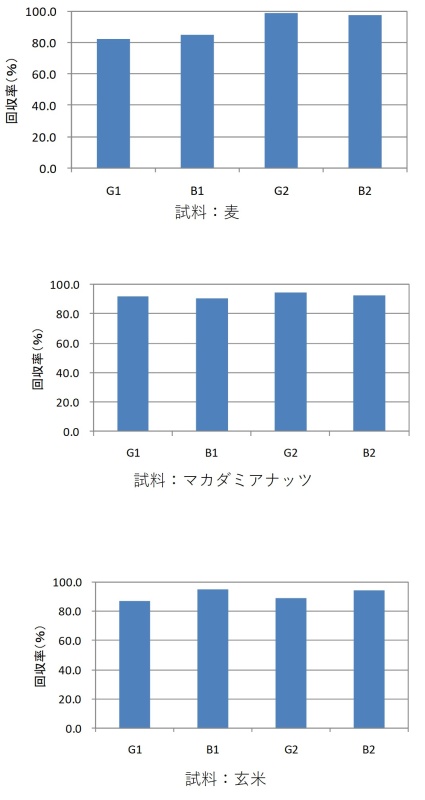

アフラトキシン類は天然に存在する毒物の中でも非常に高い毒性を持ち、容易に肝細胞癌を引き起こします。種実、穀類、香辛料から広く検出され、加工・調理した後でも残留することから、分析の重要性は世界的に増加しています。

総アフラトキシン試験法の精製方法は、多機能カラムを用いた精製法と、イムノアフィニティカラムを用いた精製法があります。GLサイエンスでは、多機能カラムとして優れた通液性と回収率を確保できるInertSep VRAシリーズをお薦めしております。

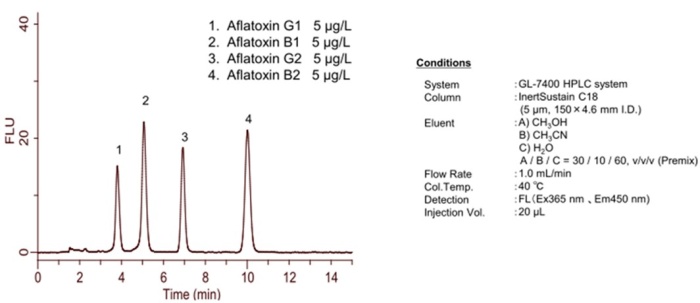

分析事例(1)(LC/FL)

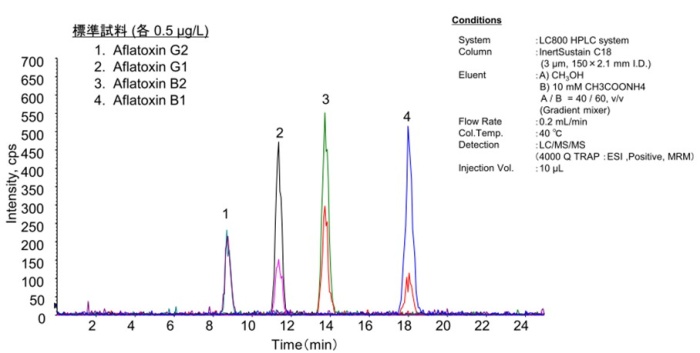

分析事例(2)(LC/MS)

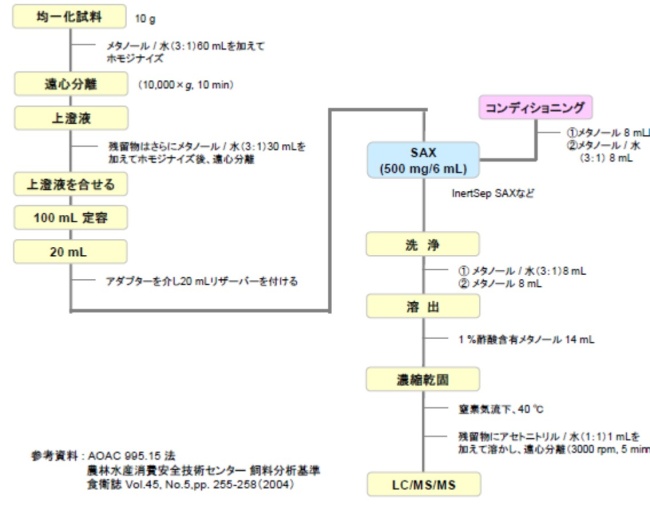

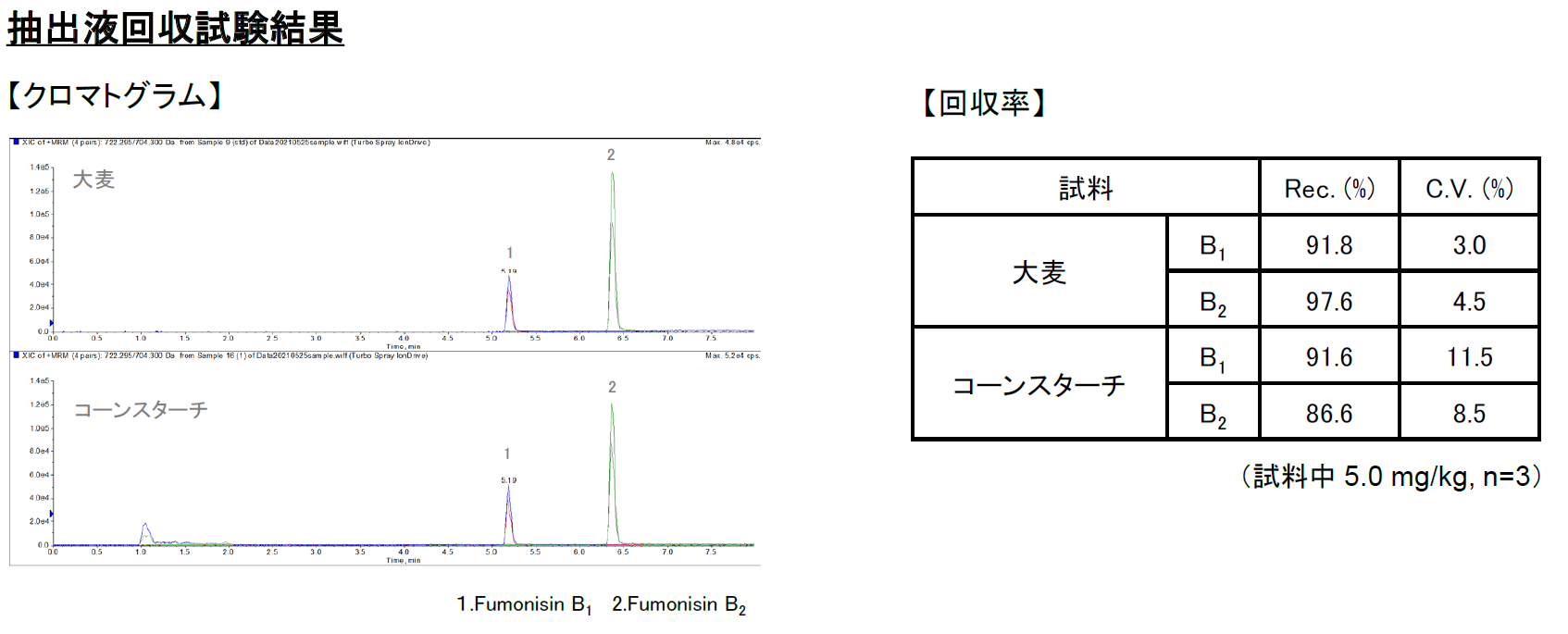

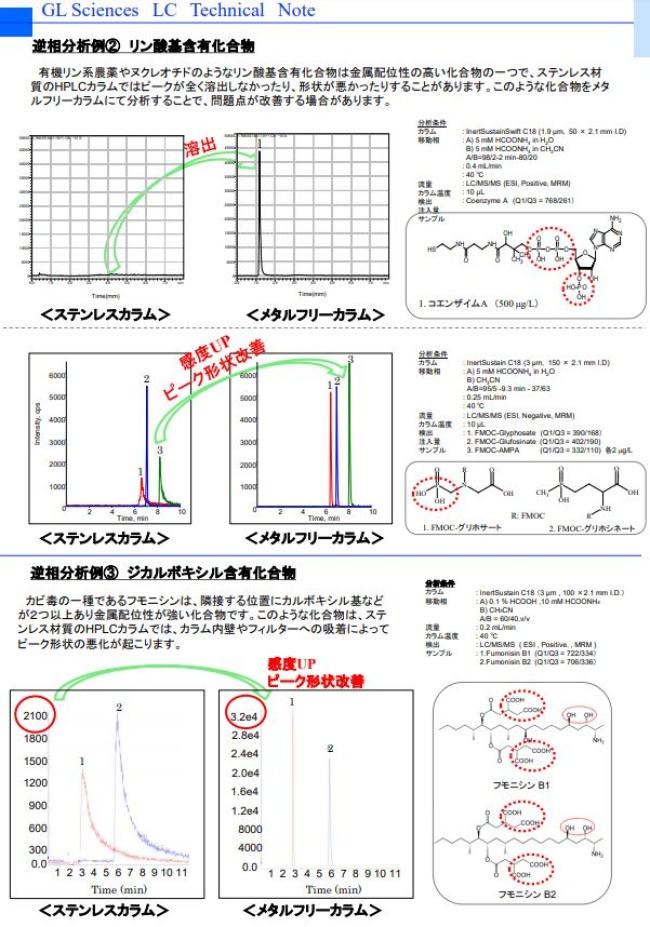

フモニシンにおける分析事例

フモニシンは1980年代に発見された比較的新しいカビ毒です。主に注目されているのは、フモニシンB1,B2,B3で、世界中のトウモロコシに多く確認されますが、米、麦などにも検出されることもあります。

前処理として使われる固相抽出カラムは、強陰イオン交換の性質を持つInertsep SAXです。

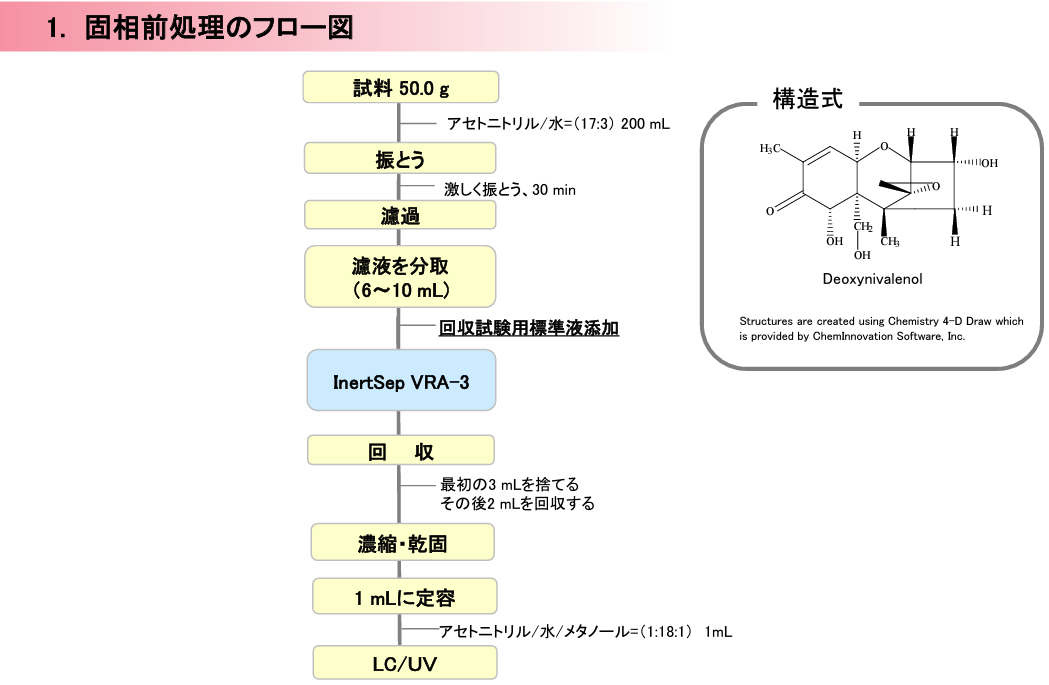

InertSep VRA-3多機能カラムによる小麦中のデオキシニバレノールの分析例~LC/UV分析編~

デオキシニバレノールは、主にフザリウム属(アカカビ)の一部のかびが生産するかび毒で、とうもろこしや麦類のデオキシニバレノール汚染は世界的に問題となっています。小麦中のデオキシニバレノールの分析方法について、生食発0930第2号小麦中のデオキシニバレノール試験法では前処理として多機能カラムを用い、分析はLC/MS/MSまたはLC/UVを使用することになります。 本検討では、デオキシニバレノールを添加した小麦抽出液を多機能カラム(InertSep VRA-3)にて抽出・精製を行い、LC/UVで分析を行いました。詳細は、SPE Technical Note ST032を参照してください。

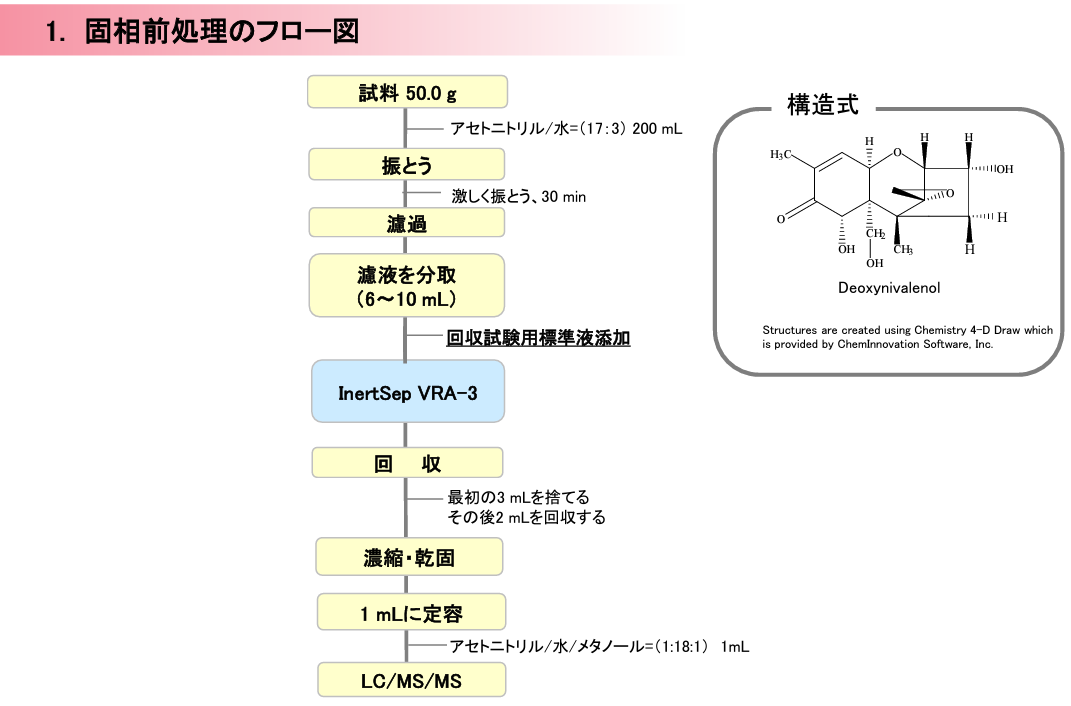

InertSep VRA-3多機能カラムによるデオキシニバレノールの分析例~LC/MS/MS分析編~

デオキシニバレノールは、主にフザリウム属(アカカビ)の一部のかびが生産するかび毒で、とうもろこしや麦類のデオキシニバレノール汚染は世界的に問題となっています。デオキシニバレノールの分析方法について、生食発0930第2号小麦中のデオキシニバレノール試験法では前処理として多機能カラムを用い、分析はLC/MS/MSまたはLC/UVを使用することになります。 本検討では、デオキシニバレノールを添加した小麦ととうもろこしの抽出液を多機能カラム(InertSep VRA-3)にて抽出・精製を行い、LC/MS/MSで分析をしました。

詳細は、SPE Technical Note ST032を参照してください。

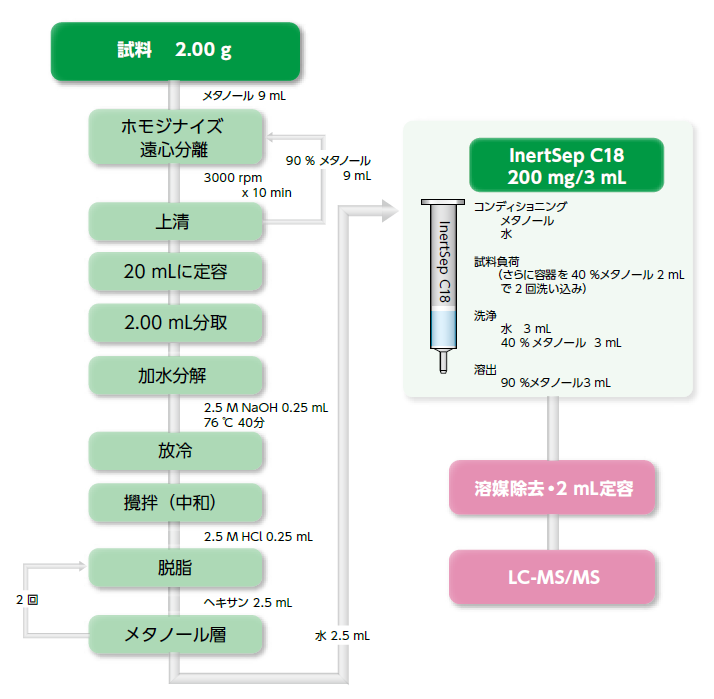

下痢性貝毒分析における精製法の検討

平成27年3月6日に厚生労働省より「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて(平成27年3月6日食安発0306 第1号)」が通知され、下痢性貝毒の検査方法に従来のマウスを用いる方法にかわり機器分析に手法が採用されました。また、規制値が可食部1kg当たりの毒量0.16mgOA(オカダ酸)当量に変更されました。下痢性貝毒の検査についても同日、「下痢性貝毒の検査について(平成27年3月6日食安基発0306第3号・食安監発0306第1号)」が出され、定量限界値が0.01mg/kg 以下と定められました。また、ホタテガイで妥当性が確認された試験方法としてLC-MS/MS 法が記載されています。

お問合せ

ご注文・お見積り・在庫・修理に関するお問い合わせは、最寄りの営業部・支店・営業所までお問い合わせください。また、製品の仕様やアプリケーション等に関するご質問は、お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。